内視鏡手術やロボット支援手術の高度化が進む中、CT・MRIなどの医用画像データを「どのように理解し、どのように共有・記録・教育へつなげるか」は、医療現場における重要なテーマとなっています。

本セミナーでは、VR/XR技術を用いた手術支援を行うHoloeyesと、デジタルインク技術を基盤とするWacomが連携し、手術体験・手術記録・教育を横断的にDXする最新の取り組みが紹介されました。本レポートでは、講演内容とデモ体験を通じて見えてきた「内視鏡手術DXの現在地」を整理します。

内視鏡手術DX体験セミナー 開催概要

本セミナーは、内視鏡手術領域におけるDXの実践的な活用をテーマに、講演とハンズオン体験を組み合わせた構成で実施されました。

前半ではVR(Holoeyes)による手術支援の臨床応用、後半ではWacomによるデジタルインク技術を用いた手術記録DXの可能性が提示され、最後に実機体験会が行われました。

VR(Holoeyes)が変える手術前・手術中の情報理解

「立体で見る」ことがもたらす解剖理解の変化

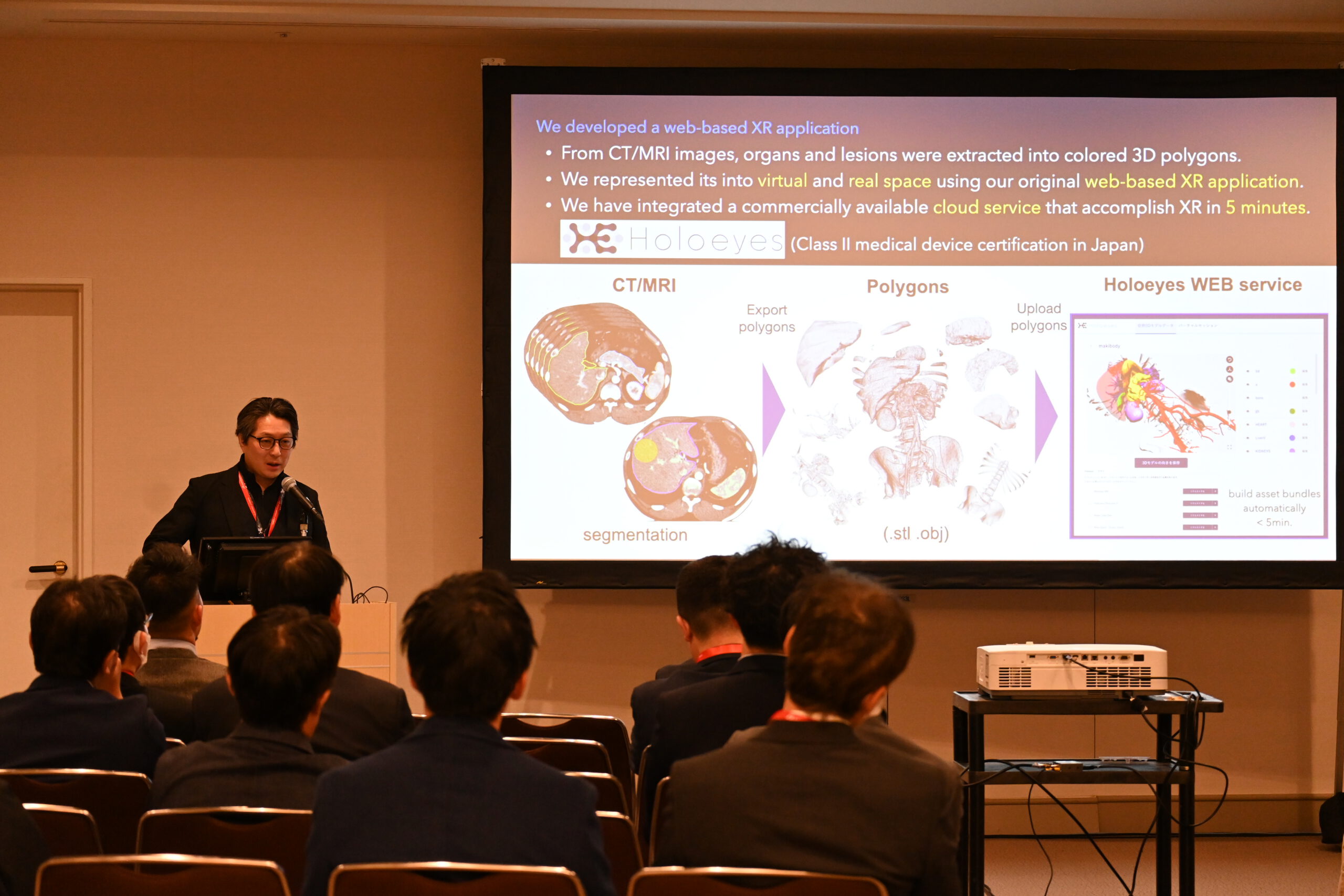

Holoeyesは、CT・MRIから作成した三次元データをVR/XR空間上に表示し、臓器・血管・腫瘍の位置関係を立体的に把握できる医療用ソリューションです。

従来の2Dモニターでは想像に頼らざるを得なかった奥行きや重なりを、空間認知として直感的に理解できる点が大きな特徴です。

術中利用を前提としたポリゴン表示という設計思想

講演では、ボリュームレンダリングではなくポリゴン表示を採用している理由についても解説されました。

術中に必要なのは「すべての情報」ではなく、「判断に必要な情報」であり、軽量で操作性の高いポリゴン表示は、手術中の迅速な視認と操作に適しています。

症例から見るHoloeyesの臨床的有用性

血管走行や解剖バリエーションの事前把握

肝胆膵外科領域を中心に、血管走行の個人差や解剖バリエーションが大きい症例において、VRモデルを用いた事前確認が術式選択や安全性向上に寄与した事例が紹介されました。

特殊症例に限らず、ルーチン症例においても確認手順を定着させることで、ヒューマンエラーの低減につながる点が強調されました。

若手医師教育への応用

若手医師にとって、立体モデルを用いた術前・術中の理解は教育効果が高く、単なる見学では得られない空間的理解を促します。VR空間を共有しながら指差しで説明できる点も、教育ツールとしての大きな利点です。

手術記録DXという新しいアプローチ

従来の手術記録が抱える課題

手術記録は診療・教育・振り返りに欠かせない資料である一方、正確な立体構造を描く難しさや作成負荷の大きさが課題となってきました。記録の精度や表現は作成者のスキルに依存しやすく、標準化が難しい領域でもあります。

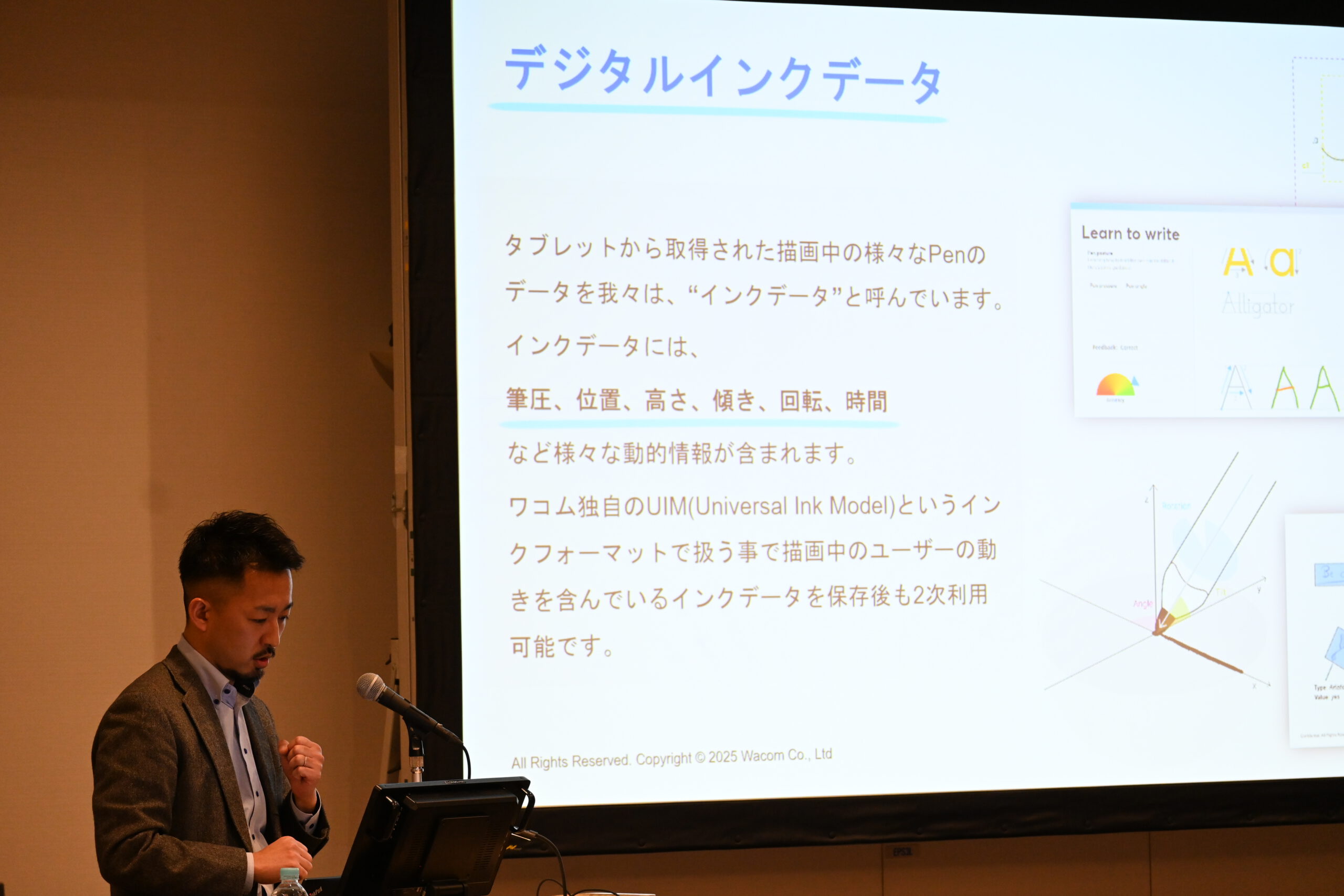

Wacomが提唱する「デジタルインク」

Wacomが提供するデジタルインク技術は、線の形状だけでなく、筆圧・速度・傾き・描画順序といった「書く行為そのもの」をデータとして保持します。これにより、完成図だけでなく、思考や判断のプロセスまで記録可能となります。

Holoeyes × Wacom による新しい手術記録の形

患者固有の3Dモデルを用いた記録作成

Holoeyesで作成した患者固有の三次元ポリゴンデータを、そのままWacomのタブレットに取り込み、任意の角度で固定した状態で手術記録を作成する手法が紹介されました。想像ではなく事実に基づいた記録が可能になります。

描画プロセスの再生と教育への展開

描画順序を再生することで、術者がどのような順番で判断・記録したのかを可視化できます。これは手術記録を教育教材として活用するうえで、大きな可能性を持っています。

デモ体験会での参加者の反応

実機を用いた体験会では、「立体で見ることで理解が早い」「若手教育に使える」「記録の概念が変わる」といった声が多く聞かれました。体験を通じて初めて価値が実感できる点も、本取り組みの特徴です。

まとめ|手術DXは次のフェーズへ

本セミナーで示されたのは、単なるデジタル化ではなく、手術体験・理解・記録・教育を一体として再設計するDXの姿でした。VRとデジタルインクの連携は、今後の医療現場における新たな標準となる可能性を秘めています。手術DXは「検討段階」から「実装・定着」のフェーズへと進みつつあります。